作業療法士

淵上敬史氏

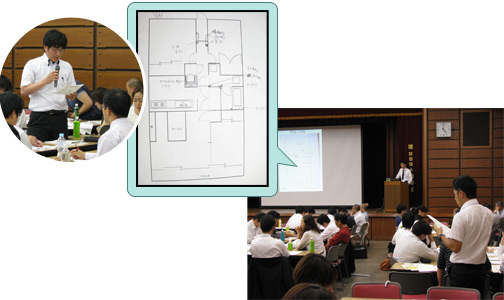

今回の研修会の目玉は、作業療法士の淵上敬史氏を指導役に迎えて行う、個別援助計画作成のグルーワークである。1 グループ6 人程度の参加者、協力者2 名( ご本人役1 名、ご家族・ケアマネジャー役1 名)で実施し、参加者の中から、司会進行役、書記1〜 2 名( 計画書作成、改修案、図面等)、発表者を決め、演習を行った。

設定

ご利用者A さんの老人保健施設退所に伴い、住環境の整備や福祉用具のレンタル等の相談にのってほしいと担当ケアマネジャーより依頼があった。ご本人の試験外泊時に行うサービス担当者会議に出席して、選定などアドバイスをお願いしたい。出席者は、ご本人、ご家族、ケアマネジャー、訪問介護責任者。

目的

事例を通じてご利用者に対するいろいろな改善策をグループで検討し、新たな気づきや情報を共有する。

進行

-

①収集すべき情報についてもその場で意見を出し合う。

- ②聞き方が悪いと答えられなかったり、ご本人が本当のことが言えなくなったりする場合があるため、単語のみの質問は控えるなど、実際の場面を想定し、言葉使いや表情、会話の内容等にも配慮して進行する。

- ③福祉用具個別援助計画書を参加者全員が作成する。

- ④基本情報の記載後、利用計画の生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を検討し記載する。

- ⑤住環境整備案や福祉用具利用目標についてもグループ内で検討して記入する。

-

⑥住宅改修図面を使用し、自由な発想で意見交換を行う。

- ⑦商品カタログありきではなく、何の動作を補うべきかなどを十分に話し合ってから、最後に選定するようにする。

- ⑧個別援助計画書や図面を使用してまとめ、モニタリングシートを紹介する(時間の関係で、発表はグループごとに挙手をし、2グループが発表することに)。

- 整形疾患についての特別講義

-

グループワークに先立ち、20 分という短時間ではあったが、淵上敬史氏による整形疾患についての講義があった。

高齢になるとカルシウムの減少や、骨粗鬆症が多く見られることなどから、骨折を起こしやすくなる。転倒時の状況によって骨折個所は変わる。例えば、大腿骨頸部骨折は非常に多く、日本では毎年10 万人が受傷している。大腿骨頸部骨折の95%は転倒によるものであり、介護が必要になった方の10 人に1 人は転倒・骨折が原因である。

人工関節への手術が行われる事が多いが、認知症の状態によっては、手術ができない事もある。脱臼しやすく、靴下をはく時の姿勢や浴槽への出入りの時の姿勢などには特に配慮が必要である。座位や立ち上がりの自立は可能だが、座高35センチのシャワーイスからだと立ち上がれないといった状況もあるため、何センチなら立ち上がりができるのか、つかまればできるのかなど、セラピスト等にきちんと確認しなければならない。

≪グループワークの模様≫

グループごとに、配布された記載例について講師による解説後、検討をすすめていく。

講師を務めた淵上氏は、参加者がグループワークをすすめる中、会場をまわり、質問を受けたり、反対に問いかけたり。当日知り合ったメンバー同士ながら活気ある話し合いになった。

「事例に"Pトイレ"と書かれているように、つい略語を使ってしまう事も多いでしょうが、他の専門職やご本人にはわかりにくいこともあります。きちんと"ポータブルトイレ"と記載するよう心がけましょう」(淵上氏)。

*写真中一番手前各グループをまわりアドバイスをする淵上氏

*写真中一番手前各グループをまわりアドバイスをする淵上氏

淵上敬史氏による総括

重要なことは、個別援助計画書は何のために書くのか、ということです。義務化されたから作成するのではありません。計画書を書くこと自体に必死になり、利用者の姿が見えなくなってしまうようなことがあれば、本末転倒ともいえるでしょう。私たちは、ご利用者やご家族の望み・思いの実現という目的を忘れてはなりません。モニタリングシートも個別援助計画書もそのための"ツール"なのです。

「ご利用者が自分のことをストレートに伝えているか?」は、常に意識したいポイントです。表面上だけではないか? 隠されたニーズがあるのではないか? 言葉だけでなく、しぐさや表情から「聞き取る」「くみ取る」ことが必要。ご利用者さんがこう言ったから、ケアマネジャーがこう言ったから、ではなく、表面に現れた言葉などから、本当の気持ちを「読み取る」努力をしましょう。真摯に受け止め、傾聴する姿勢をもつ事です。

そういう態度があるかどうかが利用者から「この人には心を開ける」と思っていただけるかどうかにつながります。利用者あるいは家族から真のニーズを引き出して、個別援助計画の形にして提案する。個別援助計画書はそのためのツールなのです(淵上氏)。

*3つのグループから挙手があったが、時間の都合上2グループが、間取り図などを用いながら発表した。

*3つのグループから挙手があったが、時間の都合上2グループが、間取り図などを用いながら発表した。

最後に

当日の参加は88 名(グループ6 名× 15)であった。終了後、参加者からは次のような声が聞かれた。「個別援助計画がどんなものか、どういった書き方、内容なのかを知ることができた」「もっとじっくり検討する時間がほしかった」「ニーズや目標の記入方法のポイント等をもっと知りたい」

熱心に取り組む姿勢は、募集時の盛況さをそのまま映し出しているかのようで、次回を望む声が多かった。

また、現実的な問題として「現在担当している利用者約600 人分の計画書を4 人の所員で作成する事は時間的に厳しい」という声も。義務化に向けて具体策が必要な"今後の課題"であろう。